寄せ書き

山田玲子「年賀状の思い出」 もと小中学校教員 |

|

教員を辞め、溜め込んできた物を整理していると、7枚の年賀状が出てきた。

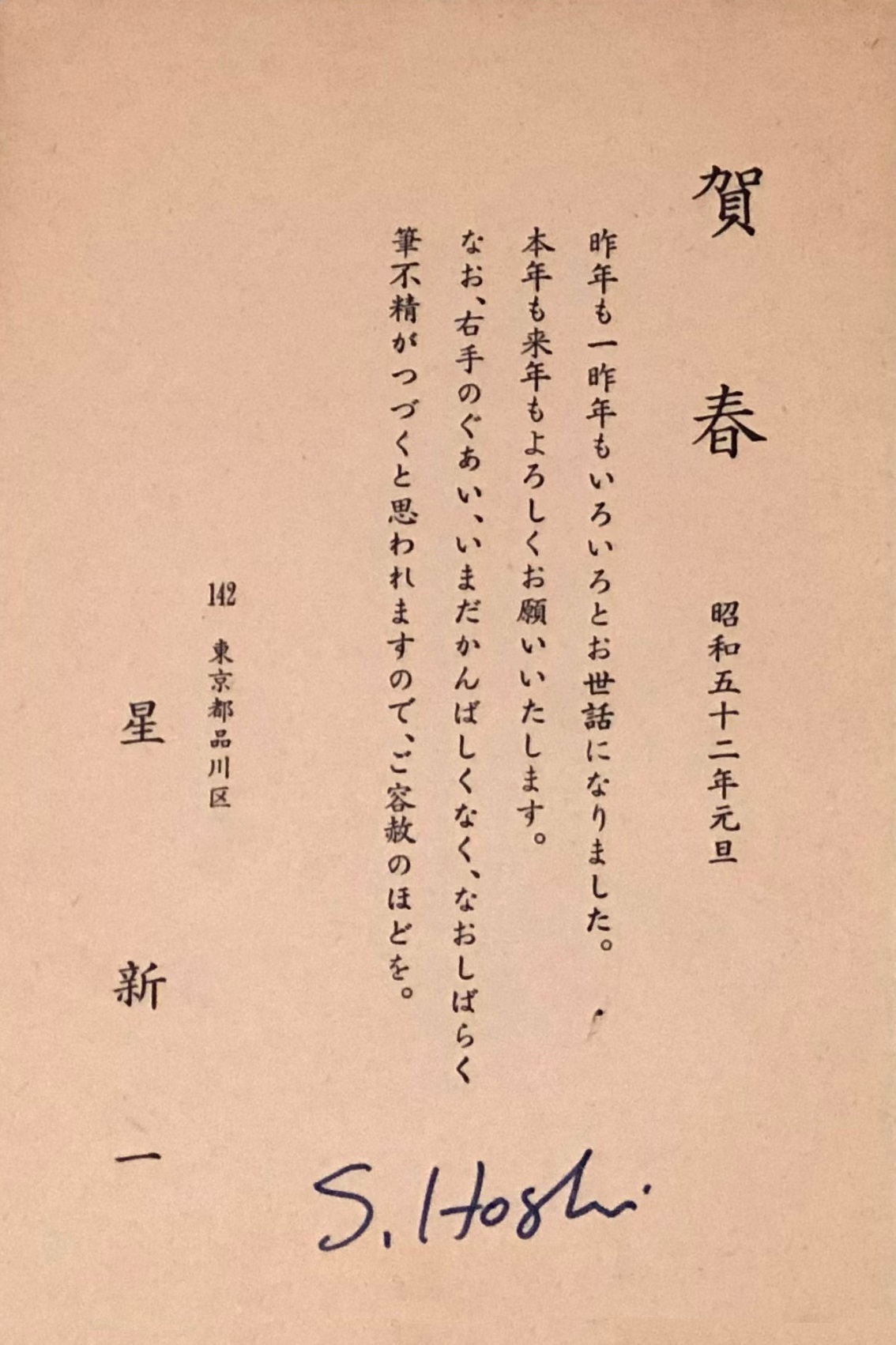

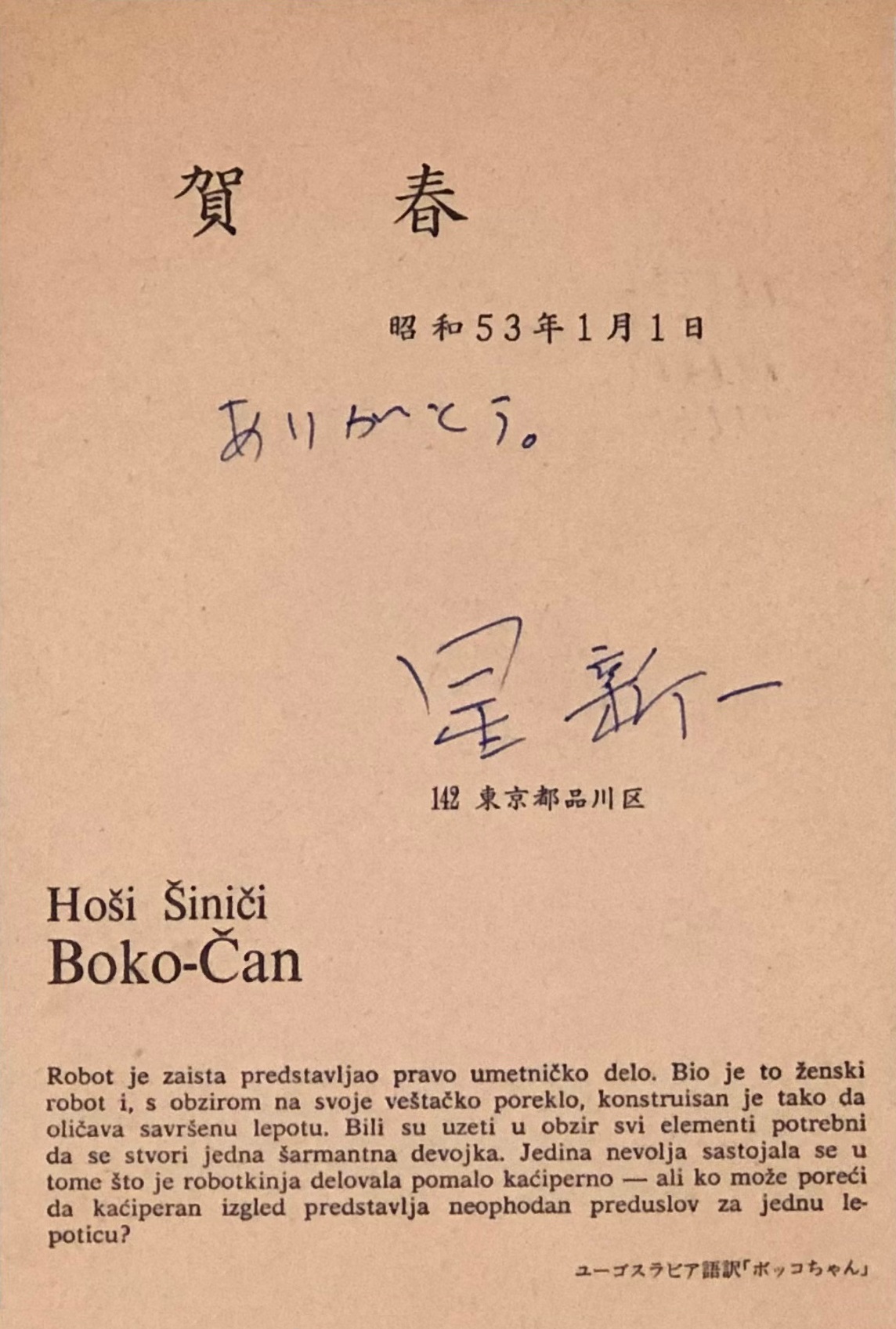

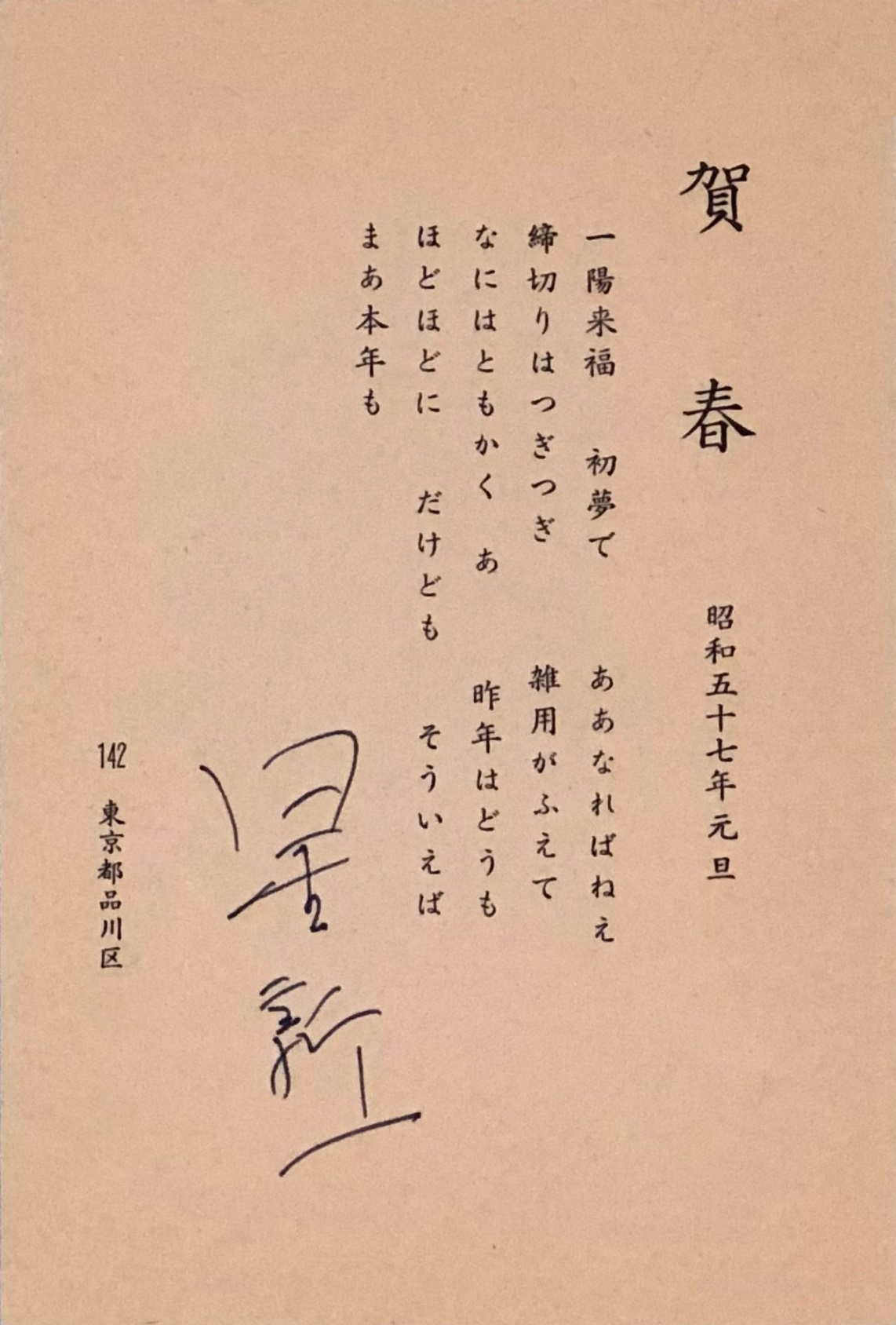

星新一さんのサイン入り年賀状。

黄色く変化したその葉書を見ていると、ファンレターを書いた学生時代のことや、授業での子どもたちのことが思い出された。 50年近く前、中学生だった私は、近所の書店で『ボッコちゃん』を手にした。 それ以来、新刊が並ぶのを待つようになった。 ある日、ファンレターを出そうと思い立ち、いざ便箋を前にしたのだけれど、伝えたい内容が乏しくてペンが進まない。 それで、年末になるのを待って年賀状を投函した。 当時、ファンレターは一方通行なものだと思っていたので、返信が届いた時は目を疑った。 私は、次の年もその次の年も年賀状を書いた。 毎年必ず返信が届いて、直筆で宛名が書かれていたり、「ありがとう」の言葉が添えられたりしていると、特別な正月を味わうことができた。 宝物7枚のうちの3枚 (画像処理で住所の一部を隠しています) その後私は、会社員を経て公立小中学校の教員になった。 そして、国語の教科書に星作品が載っているのを見て驚いた。 自分もこんな教科書で学べたらよかったのに、と一瞬は思った。 けれど教材としてのそれは、とても悩ましいものだった。 教員になったばかりの私は、物語教材は読解力をつけるために扱わなくてはいけないと思い込んでいたからだ。 丸ごと楽しみたいショートショートを細切れにしたり、分析的に扱ったりしたくなかった。 それで迷った末、自らブックトークをしてお茶を濁すことにした。 その冒頭、作家紹介の部分で登場させたのが年賀状だった。 「私、星新一に年賀状でファンレターを出したの。 7通の返信は今でも宝物なの」と話すと、小学生の目は輝いた。 そして「短いからすぐに読めちゃう」とペラペラとページをめくって本を見せると、「どれか読んで欲しい」の声。 カラフルな表紙絵が映える教室は、一気に星ワールドになった。 この好感触を得て、翌年以降は自信をもってブックトークを授業に取り入れ、読み聞かせるための作品は予め選んでおくようになった。 印象に残っているのは、「ボッコちゃん」を聞き終えた時の子どもたちの姿だ。 息を呑んだような表情が、誰かの「結局お客はどうなったの?」の声を聞くなり一気に動き出し、「ボッコちゃんは逮捕されるのか?」などと語り始めた。 この授業をきっかけに、それまで本を読むことを面倒がっていた子が「寝るのも忘れて1冊読んでしまった」と話してくれると、とても嬉しかった。 「学校の図書館で借りようとしても、ずっと貸し出し中で・・・」と不満を言う子もいて、そういうことも考えておかなくてはいけない、と教えられた。 保護者の中には「家の子、書店で本を買うようになりました」と嬉しそうに語る人が居て、私もかつて臨時の小遣いを母にねだったことを思い出した。 星作品にハマった子たちの変化は、読書生活だけでなく作文にも表れた。 一目瞭然だったのは一文の短さで、これは作品の文体を真似ているためだと思った。 そして一番驚いたのは、推敲するようになるということだった。 特に小学生の時分は、個人差はあろうが刹那的に過ごす時間が多く、客観的に物事を見ることに慣れていない。 そのため、自分の書いたものを自分で手直しするのは困難に違いなく、私は放棄したくなるほど、その指導を難しいと感じていた。 ところが、星作品に魅了された子は、自然にそれをするようになっていた。 想像の域を出ないのだが、彼らは作品を読んでその面白さを味わったからこそ、自身の作文も読み手にとってそうありたい、と願うようになっていたのではないだろうか? もちろん、このような変化が学級全員の読書生活や作文に表れたわけではない。 けれど、本が身近にあればあるほどその確率は上がる、と私には思えた。 そのため、赴任校が変わるたびに図書館の蔵書を調べ、星作品の新規購入を申請し続けることになった。 悔やむことばかりの30年以上の教員生活で、星新一という人を感じながら過ごした時間は輝いていた。 それを思い出させてくれる年賀状は、私にとって宝物だ。 けれど、私はその扱いに困っていた。 というのは、母の遺品整理を通して、どんな宝物も、いずれ家族にさえ価値のない物になってしまうことを知ったからだ。 そんな時、星ライブラリの「書簡等の寄贈」コーナーを見つけ、私は早速申請した。 そして思いがけず寄せ書きの機会をいただいた。 大変感謝している。 年賀状を手放した今、私は再び作品に読み浸っている。 2022年10月 |

| バックナンバー |

© 2008 - 2025 The Hoshi Library